x

x

x

x

x

x

x

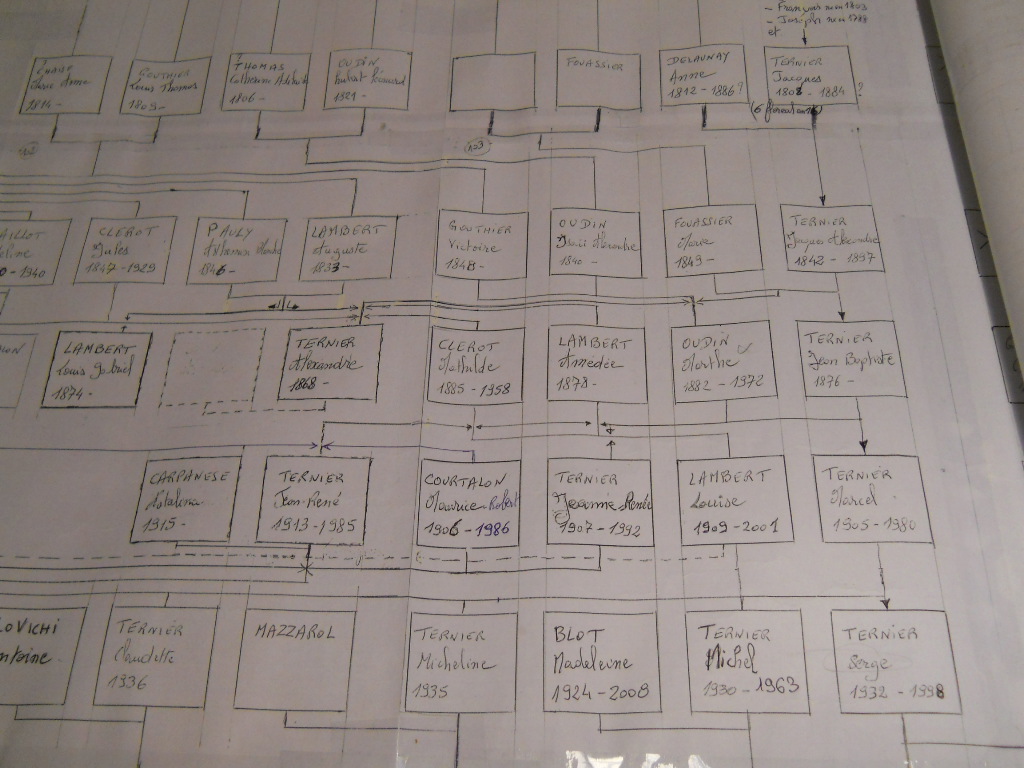

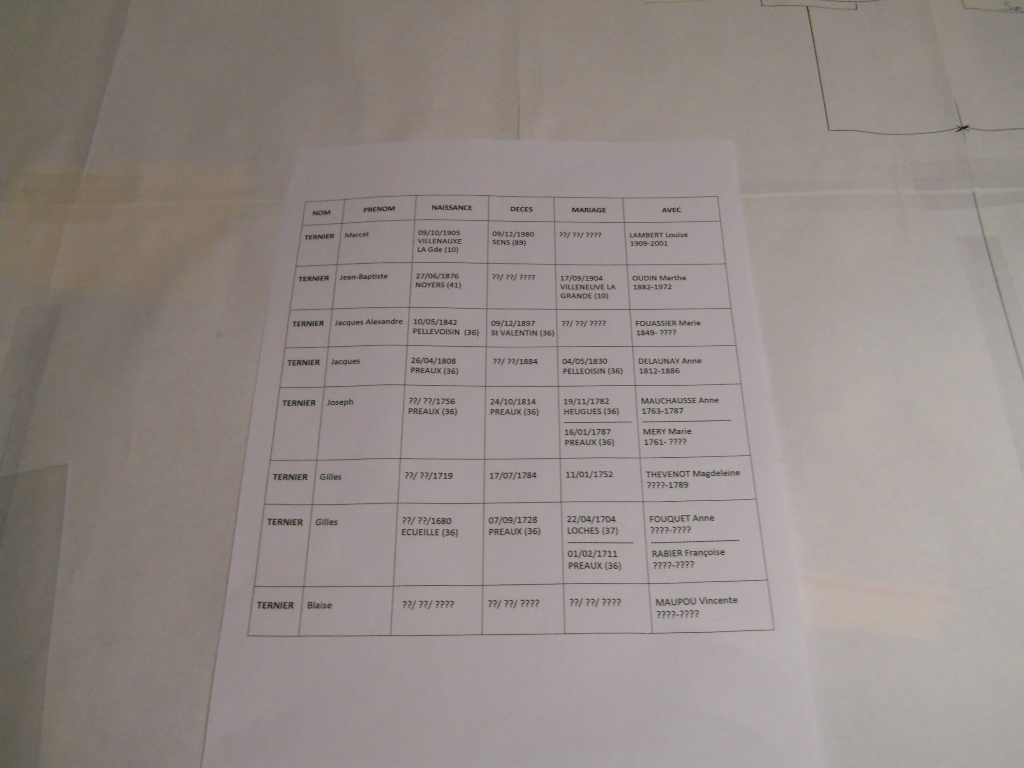

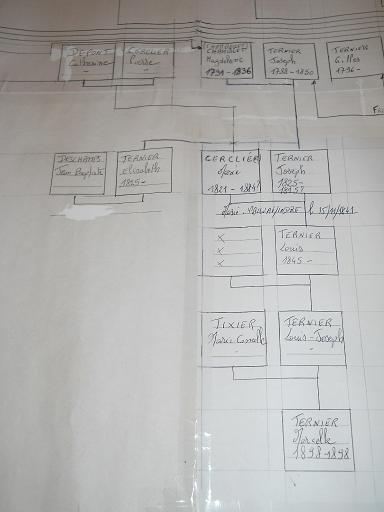

Joseph et Jacques TERNIER à l'honneur !!!

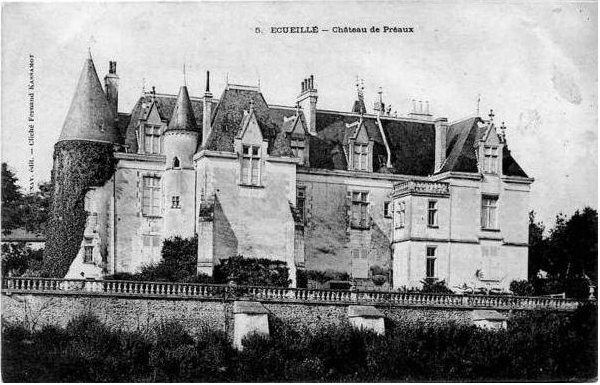

A cause de l’Indrois qui le traverse, le territoire de Préaux est rattaché au bassin hydrologique de la Loire. Sa superficie est moyenne, environ 3254 hectares et à la fin du XVIIIe siècle, sa population est d’environ 450 habitants. A la fin d'un hiver très froid et humide, celui de l'année 1789, un vent d’espoir souffle sur toutes les paroisses du royaume. En effet, le roi Louis XVI souhaite la tenue des Etats Généraux pour le printemps afin de consulter les français et d'écouter leurs doléances. La communauté d'habitants de Préaux envoie à l’assemblée du bailliage de Châtillon deux de ses habitants (cette circonscription administrative dépend de la généralité de Tours). Il s'agit d'un homme très influent au village, Pierre Verdier, marchand et fermier général du comte de Preaux et un laboureur nommé Adrien Trouvé (archives départementales d’Indre-et-Loire : L 204, 3 mars 1789).

L’été 1789 est placé sous le signe des promesses. Outre l’abolition des privilèges et la déclaration des droits de l’homme, un nouveau régime appelé la Constituante est institué. L'année suivante, les communes et les départements sont créés. Le procès verbal de division du département de l’Indre est dressé le 25 mars 1790. Rattachés au nouveau canton de Jeu-Maloches sans avoir été consultés, les préaltiens ne tardent pas à se faire entendre.

Le maire Antoine Deschamps et ses conseillers dont Joseph et Jacques Ternier et le fils Bocquet préparent une pétition adressée aux instances départementales à Châteauroux. Dans celle-ci, ils rappellent leur éloignement du chef-lieu de canton, trop petit à leur goût. Leur préférence se porte plutôt pour un rattachement à Palluau ou à Châtillon (A.D. Indre : L 188). Finalement, leur demande n'est pas retenue. Grâce à ce document, il apparaît que la population de Préaux est attirée à cette époque vers les villes situées sur les bords de l'Indre. L’intérêt économique et un meilleur état des chemins sont probablement les raisons principales qui motivent ce choix.

Quelques années plus tard, la jeune république accumule les difficultés. L'économie est désastreuse, la guerre est aux frontières et la guerre civile fait rage dans l'ouest de la France. Près de Préaux, une insurrection paysanne plus connue sous le nom de Vendée de Palluau gronde dès les derniers mois de 1795. Elle se déclenche le 22 ventôse an quatre ou 12 mars 1796. Ce jour-là, près des Fourneaux à Saint-Médard, de nombreux insurgés attaquent une vingtaine de gendarmes qui venaient d’arrêter à leur domicile dix préaltiens dont le curé Guillaume Roux. Le lendemain a lieu l’entrée à Ecueillé, suivie d’un retour précipité à Palluau le 24 ventôse. Enfin, le 25 ventôse ou 15 mars se déroule la bataille de Buzançais appelée aussi « la journée des sabots ». Elle marque la déroute des insurgés et la fin de l'insurrection.

Dans les villages autour de Palluau, la mobilisation des insurgés se fait à peu près toujours de la même manière. Quelques personnes motivées ou charismatiques se chargent du recrutement parmi les notables, les artisans ou les paysans. A Préaux, Louis Maillet est vraisemblablement l'un des principaux meneurs et enrôleurs. Il est en même temps l’agent national de la commune, l’équivalent du maire. Cette position de représentant de l’autorité lui permet de recruter plus facilement, surtout auprès des paysans (voir l’annexe).

Dans la matinée du lundi 14 mars 1796, environ deux cents insurgés qui viennent d'occuper Ecueillé et en marche vers Palluau se présentent à Préaux (A.D. Indre : L 366). Ils pillent la maison de Joseph billieux, un membre de la municipalité et marchand. Ils profitent aussi de leur passage pour couper l’arbre de la Liberté, symbole de la république naissante et cible fréquente des contre-révolutionnaires.

Lors du procès qui suit l'insurrection, Louis Maillet n'est pas le seul accusé de Préaux à se retrouver sur le banc des accusés. Il en est de même pour la famille Avrillon de Dardoux, un hameau éloigné du bourg sur la route de Villegouin. Gabriel, le chef de famille, charpentier de métier, héberge à plusieurs reprises un prêtre missionnaire et réfractaire nommé Floret, originaire du Cantal et l’un des principaux meneurs de la révolte. Ce dernier donne chez le charpentier quelques messes clandestines et au cours de l’une d’elles, Guillaume Roux renie le serment d’obéissance aux lois et à la constitution civile du clergé qu'il avait renouvelé chaque année depuis sa création en 1790. Cet événement non daté est rappelé par Deniot, adjoint municipal qui avait assisté à cette messe (A.D. Indre : L 367).

L’été 1789 est placé sous le signe des promesses. Outre l’abolition des privilèges et la déclaration des droits de l’homme, un nouveau régime appelé la Constituante est institué. L'année suivante, les communes et les départements sont créés. Le procès verbal de division du département de l’Indre est dressé le 25 mars 1790. Rattachés au nouveau canton de Jeu-Maloches sans avoir été consultés, les préaltiens ne tardent pas à se faire entendre.

Le maire Antoine Deschamps et ses conseillers dont Joseph et Jacques Ternier et le fils Bocquet préparent une pétition adressée aux instances départementales à Châteauroux. Dans celle-ci, ils rappellent leur éloignement du chef-lieu de canton, trop petit à leur goût. Leur préférence se porte plutôt pour un rattachement à Palluau ou à Châtillon (A.D. Indre : L 188). Finalement, leur demande n'est pas retenue. Grâce à ce document, il apparaît que la population de Préaux est attirée à cette époque vers les villes situées sur les bords de l'Indre. L’intérêt économique et un meilleur état des chemins sont probablement les raisons principales qui motivent ce choix.

Quelques années plus tard, la jeune république accumule les difficultés. L'économie est désastreuse, la guerre est aux frontières et la guerre civile fait rage dans l'ouest de la France. Près de Préaux, une insurrection paysanne plus connue sous le nom de Vendée de Palluau gronde dès les derniers mois de 1795. Elle se déclenche le 22 ventôse an quatre ou 12 mars 1796. Ce jour-là, près des Fourneaux à Saint-Médard, de nombreux insurgés attaquent une vingtaine de gendarmes qui venaient d’arrêter à leur domicile dix préaltiens dont le curé Guillaume Roux. Le lendemain a lieu l’entrée à Ecueillé, suivie d’un retour précipité à Palluau le 24 ventôse. Enfin, le 25 ventôse ou 15 mars se déroule la bataille de Buzançais appelée aussi « la journée des sabots ». Elle marque la déroute des insurgés et la fin de l'insurrection.

Dans les villages autour de Palluau, la mobilisation des insurgés se fait à peu près toujours de la même manière. Quelques personnes motivées ou charismatiques se chargent du recrutement parmi les notables, les artisans ou les paysans. A Préaux, Louis Maillet est vraisemblablement l'un des principaux meneurs et enrôleurs. Il est en même temps l’agent national de la commune, l’équivalent du maire. Cette position de représentant de l’autorité lui permet de recruter plus facilement, surtout auprès des paysans (voir l’annexe).

Dans la matinée du lundi 14 mars 1796, environ deux cents insurgés qui viennent d'occuper Ecueillé et en marche vers Palluau se présentent à Préaux (A.D. Indre : L 366). Ils pillent la maison de Joseph billieux, un membre de la municipalité et marchand. Ils profitent aussi de leur passage pour couper l’arbre de la Liberté, symbole de la république naissante et cible fréquente des contre-révolutionnaires.

Lors du procès qui suit l'insurrection, Louis Maillet n'est pas le seul accusé de Préaux à se retrouver sur le banc des accusés. Il en est de même pour la famille Avrillon de Dardoux, un hameau éloigné du bourg sur la route de Villegouin. Gabriel, le chef de famille, charpentier de métier, héberge à plusieurs reprises un prêtre missionnaire et réfractaire nommé Floret, originaire du Cantal et l’un des principaux meneurs de la révolte. Ce dernier donne chez le charpentier quelques messes clandestines et au cours de l’une d’elles, Guillaume Roux renie le serment d’obéissance aux lois et à la constitution civile du clergé qu'il avait renouvelé chaque année depuis sa création en 1790. Cet événement non daté est rappelé par Deniot, adjoint municipal qui avait assisté à cette messe (A.D. Indre : L 367).

Sur l'acte d’accusation, outre l'agent national et le charpentier Avrillon, un bûcheur (ou bûcheron) nommé Joseph Seintier et Joseph Ternier, un journalier cité précédemment, sont accusés d’avoir participé aux recrutements. Finalement, les juges sont cléments et ils s'en tirent avec des courts séjours en prison.

Page 5/10

( Accès aux différentes pages dans la liste en haut à gauche )

Un formulaire de contact avec réponse assurée

ici

ici